太极拳的内在之道,即坐、卧、站、行、用。其中,坐功是道家太极必修之法。坐功即打坐,儒家称为静心,而佛教则称之为禅定。打坐不仅能够养身,更可达到修士境界。但当练习到一定程度后,便需在静中寻求动态,不仅要静而不动,还需动而有静。这与太极拳中的“动中求静”理念相似。

据说太极拳起源于修道人士,他们为了防止久坐导致的血脉阻滞,便在打坐之间进行运动,以补充内气。这也是为什么许多修道者认为必须先修身再谈学问的原因。在修身过程中,有所谓的乘法,即成也好坏也好,都能达成一致。文明内守,武强外表,这便是上乘;文以至武,或武以至文,则是中乘;只知文或只知武,则是不足为训。

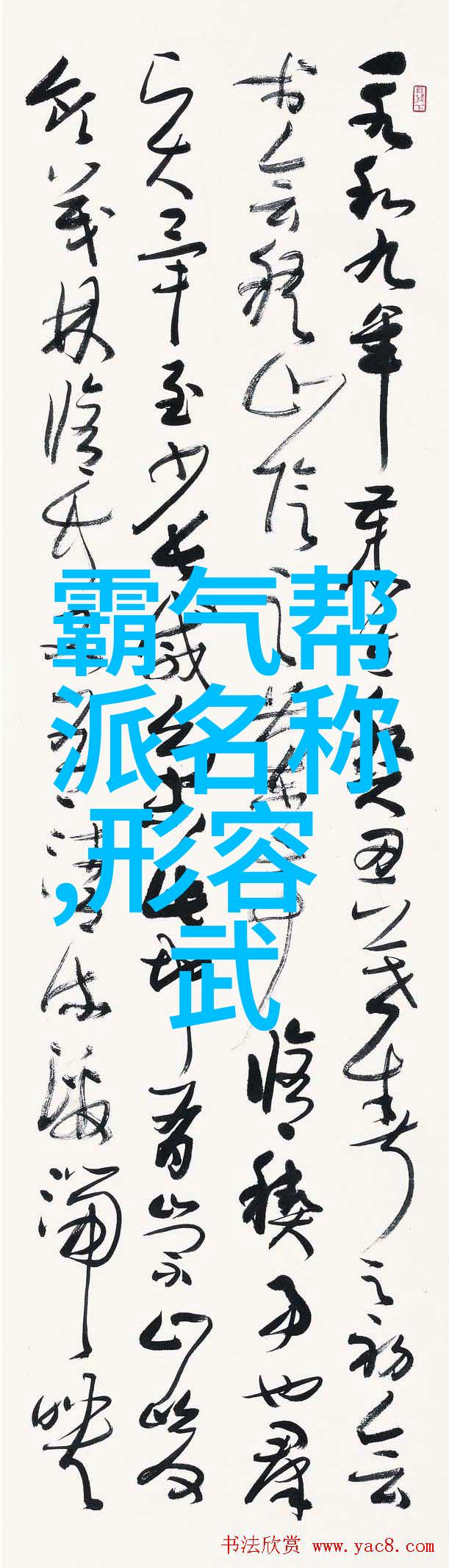

打坐与太极拳紧密相关,因为它们都要求保持身体和心灵上的平衡。当老子提到“虚无静笃”,王道渊论述了“大道无为妙理深”,《老子注》指出入清静合自然可久。此皆强调了静字的重要性。而张三丰祖师则说:“神怡气沉稳自然,无生现前。”这些都是关于如何通过练习达到内外统一和精力集中的一种方法。

初学者应记住,不宜急于行气,只需通过鼻孔呼吸,让其自然流畅,因为行气需要到一定程度才能安全进行。如果意志过度发散,可引起脑部充血或神经错乱;意志过分收敛,则可能患有胃病或心脏疾病;意志下降,又易发生痔疮或肠疝问题。只有当功力深厚时,再可以尝试口腔呼吸或者单纯使用腹部丹田区域进行呼吸。

卧功同样重要,它包括养生卧功、练功卧功和轻玄卧功三种不同的练习方式。养生卧势要头微低,用手轻托枕头,上下两腿放松,全身如弓形,头向胸收,姿势舒适全身放松,将注意力集中于丹田区域,对于治疗失眠及慢性病有辅助作用,对养生也有益处,但这项技术已近乎失传,只有一些少数派门人仍保留着此秘诀。

桩立亦是基础,一位名叫张三丰的人物曾言:“桩立,以桩为基也。”他还说,“站基得炼气,要得意阴阳合一乃太极”。因此,在学习任何形式的太极之前,都必须首先学会正确地站立,并且将注意力放在整体平衡和内部均衡上,从而达到阴阳协调并实现真正意义上的实践效果。

长期坚持这种训练,可以使个体更好地控制自己的身体,使他们具备更高级别的心理状态,同时增强免疫系统功能,并促进新陈代谢过程。此外,它还能帮助个人提升技击能力,使他们更加灵活自如,无论是在日常生活还是在战斗场合都显得游刃有余。在某些情况下,当一个人掌握了正确的姿势时,他们甚至能够感觉自己好像悬浮在地面上一样,这样的感觉既是一种美妙体验,也是一种力量展示的手段。

2025-03-30

2025-03-30

2025-03-30

2025-03-30

2025-03-30

2025-03-30

2025-04-13

2025-03-30

2025-03-31

2025-03-31